Genocidio Rohingya y pseudo-democracia en Myanmar

En lo que se ha convertido rápidamente en la trágica crisis humanitaria más reciente del mundo, las desafortunadas víctimas son el pueblo rohingya de Birmania (país también conocido como Myanmar). A pesar de las declaraciones del gobierno birmano en sentido contrario, no ha habido ni un solo instante entre los activistas de los derechos humanos en el cual no supiéramos lo que estábamos presenciando: venganza pura y simple, a manera de excusa como para emprender una innegable limpieza étnica, y, por lo tanto, un comportamiento genocida. No obstante, un alto funcionario de derechos humanos de la ONU la semana pasada formalizó esa evaluación, describiendo la persecución birmana de los musulmanes minoritarios rohingya como “un clásico caso de limpieza étnica.”

Al dirigirse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a los ataques del ejército birmano contra la comunidad rohingya en el Estado de Rakáin como “una brutal operación de seguridad” y una “reacción desproporcionada” a ataques islamistas insurgentes llevados a cabo el mes pasado.

En términos sencillos, la situación descripta por el alto comisionado no podría ser más clara: En respuesta a los ataques de rebeldes islamistas, en lugar de perseguir a los terroristas que perpetraron estos actos violentos, el gobierno birmano ha decidido utilizar los mismos como una excusa para atacar brutalmente a toda la minoría musulmana en el estado de Rakáin y matar, violar, aterrorizar y expulsar a toda esa comunidad. Y una vez más, como en el caso del genocidio de Ruanda en los años noventa, en el cual el gobierno dirigido por los hutu instigó la matanza de entre 500 mil y un millón de ciudadanos tutsis, los líderes del mundo parecen muy dispuestos a hacer demasiado poco demasiado tarde para poner fin a esta persecución masiva.

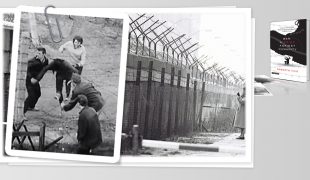

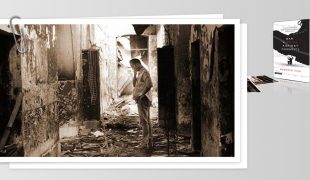

Los actos de violencia más recientes perpetrados por los militares birmanos —respaldados por grupos étnicos de Rakáin— contra los rohingya, han dejado cientos de muertos, muchos más heridos, casi la mitad de sus aldeas arrasadas y unos 400.000 (sobre una población de alrededor de un millón), al menos la mitad de ellos niños, desplazados y buscando refugio en el vecino país de Bangladesh. La violenta persecución ha colocado a los rohingya en situaciones de extrema crisis en las que muchos, al huir, terminan muriendo de hambre o de sed, mientras intentan escapar de una muerte segura en manos de sus victimarios birmanos.

Quizás la reacción (o la falta de ella) más triste y más vergonzosa respecto de esta locura genocida ha sido la de la líder civil birmana de 72 años, ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, quien se ha hecho eco de las afirmaciones de los militares en el sentido de que están tratando con terroristas islamistas en la región de Rakáin, en lugar de llevar a cabo cualquier limpieza étnica. Suu Kyi ha gozado de una larga reputación como ícono del pensamiento democrático y como defensora de los derechos humanos en la sociedad birmana. Los esfuerzos políticos y humanitarios que ha representado a lo largo de su carrera como militante política la llevaron a pasar un total de 15 años de los 21 anteriores a 2010 bajo arresto domiciliario. Desde entonces, cuando Birmania, bajo una nueva Constitución, celebró elecciones presidenciales de las cuales ella fue proscripta como candidata, ha recuperado su libertad, convirtiéndose en líder de la Liga Nacional por la Democracia, su propio partido político que obtuvo una abrumadora mayoría en los últimos comicios. También se convertiría en la primera ministra de relaciones exteriores del país, y actualmente se desempeña como Primera Consejera de Estado, un puesto similar a primer ministro.

Desde dicho puesto, Suu Kyi ejerce considerable poder ostensible. Pero la crisis rohingya está exponiendo la vulnerabilidad de la democracia nominal birmana y hasta dónde la autoridad de la líder civil esté libre de represión. Como consejera de estado, ella anunció temprano en su gestión la creación de una comisión sobre la problemática de estado de Rakáin, que tenía ya una larga y siniestra historia de persecución contra la minoría musulmana rohingya. Pero mientras que los activistas de los Derechos Humanos en todo el mundo, incluso muchos que alguna vez respaldaron la causa de Aung San Suu Kyi, están calificando la persecución rohingya como un genocidio, la propia Suu Kyi ha negado enérgicamente cargos de limpieza étnica.

En su primer discurso sobre el tema esta semana, la continua negación de Suu Kyi de cualquier agravio por parte de su gobierno se vio como otra postura apologista a favor de las acciones del ejército birmano y no hizo nada para contener la marea de críticas que ella está recibiendo. Su postura oficial hasta ahora ha generado asombro y reacciones negativas generalizadas, una de las cuales emitió la semana pasada su colega Nobel Muhammad Yunus de Bangladesh, quien escribió: “Aung San Suu Kyi, jefa de gobierno de facto de Birmania, debería visitar los campamentos de refugiados de Bangladesh para hablar cara a cara con las aterrorizadas personas que allí viven. Debería decirles que Birmania es tanto el hogar de ellos como lo es de ella. Este acto único de liderazgo echaría por tierra todas las sospechas y comenzaría el proceso de curación. La nueva Birmania que Aung San Suu Kyi dice querer construir no puede incluir ninguna forma de discriminación en ningún terreno, ya sea étnico, religioso, idiomático o cultural. La nueva Birmania debe basarse en los derechos humanos y en el imperio de la ley. Este es un momento en la historia cuando ella tiene que elegir un camino para su nación y para ella misma: paz y amistad, u odio y confrontación.”

Esto es algo que Suu Kyi claramente no ha estado dispuesta (o quizás capaz) de hacer. A través de actos tanto de comisión como de omisión, ha respaldado el tratamiento abominablemente inhumano de los musulmanes rohingya. Pocos pueblos en el mundo han sido tan perseguidos. Los crímenes de lesa humanidad que se cometen contra los rohingya se inspiran en un crimen original que les ha impedido desde hace mucho tiempo buscar la justicia en su propia tierra: la Ley de Ciudadanía de 1982. Esta ley en realidad es una expansión sobre otra ley de facto de Birmania, impuesta por los gobernantes militares de influencia budista que tomaron el poder un par de décadas después del fin del dominio colonial británico. La llamada Ley de Inmigración de Emergencia de 1974 efectivamente despojó a todos los rohingya de su ciudadanía birmana pese a las generaciones en las que han vivido en el territorio nacional.

Después de eso, los rohingya fueron tratados, bajo la ley militar, como “inmigrantes ilegales”. La Ley de Ciudadanía de 1982 añadió un nuevo giro, identificando específicamente a los musulmanes rohingya como extranjeros de Bangladesh y ordenándoles que “regresaran” a “su propio país”. Toda una falsa narrativa ha crecido alrededor de estas dos leyes incluyendo la idea de que el término “rohingya” es una identidad étnica falsa y que el nombre fue “inventado” en la década de 1940 para proporcionar a “inmigrantes ilegales” viviendo en Birmania con una identidad étnica que en realidad no existía. De hecho, dicen los expertos, el término rohingya se remonta a por lo menos el siglo 18 en la historia birmana. Suu Kyi ha defendido y repetido estas falsedades e incluso ha pedido a las Naciones Unidas que no utilicen el término rohingya porque no existe tal etnia.

De todos modos, es un crimen bajo el derecho internacional —además de ser una violación flagrante de los derechos humanos y civiles— que cualquier estado convierta en “apátrida” a cualquier segmento de la población que gobierna. Y hoy, esa es la triste realidad del pueblo rohingya: una nación de refugiados sin país, perseguida y expulsada del territorio de su estado, gracias a las acciones genocidas de su gobierno y a la apatía general de la comunidad mundial, donde las pruebas de misiles de Corea del Norte han hecho de esta dramática historia un tema menor en las agendas noticiosas y nacionales.

George Monbiot, columnista del diario británico The Guardian, pidió en una nota editorial que Aung San Suu Kyi sea despojada de su Premio Nobel de la Paz. En su columna editorial publicada a principios de este mes, Monbiot dijo de Suu Kyi: “Es difícil pensar en un líder político reciente por el cual esperanzas tan grandes hayan sido tan cruelmente traicionadas.”

Monbiot llegó a otra conclusión en dicha nota sobre la cual vale la pena explayarme. Hay quienes argumentarán que, al ignorar e incluso ayudar a generar la horrible situación que padece el pueblo musulmán rohingya, Aung San Suu Kyi podría estar amputándose una mano para salvar el brazo, y que si ella se enfrentara a los militares birmanos para proteger a los rohingya, podría terminar poniendo en riesgo a una democracia todavía oscilante e incipiente, y al hacerlo, condenar al fracaso la obra de su vida entera. Pero tal como ya sabemos muy bien muchos de nosotros en otras partes del mundo quienes hemos vivido durante largos períodos bajo gobiernos militares, las democracias que viven a la sombra y con el permiso condicional de los regímenes dictatoriales anteriores no podrán sobrevivir por mucho tiempo, y jamás gozarán de buena salud.

Además, los líderes nominalmente democráticos que aceptan, de manera pragmática, prácticas aberrantes llevadas a cabo en nombre de sus gobiernos por conveniencia y condescendencia hacia “un poder superior” están renunciando tácitamente a cualquier derecho a ser considerados auténticamente democráticos. “Democracia” y “estado de derecho” son términos absolutos. No se puede estar “un poco” embarazada…tampoco “algo” democrática.

Aung San Suu Kyi alguna vez escribió: “No es el poder el que corrompe sino el miedo. El temor de perder el poder corrompe a quienes lo manejan y el miedo al azote del poder corrompe a los que están sujetos a él.” Tal vez debería preguntarse si este es, de hecho, su dilema, el miedo a perder el poder y tal vez también debería tratar de empatizar con las víctimas del poder de facto por el cual ella misma también fue subyugada durante muchos años. Suu Kyi tiene una elección y debe ser clara para ella: puede elegir dejar de hacerse eco de las palabras de los militares birmanos y hablar con su propia voz o puede ser cada vez más parte del problema en Birmania, y formar parte de la autocracia que se niega a dejar que ese país dé paso a la democracia, la libertad y el imperio de la ley.