Amenazas a la democracia en 2017 y cómo afectarían en el futuro

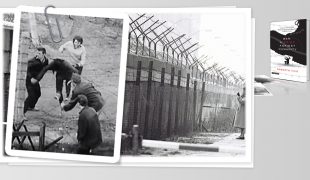

Aquellos de nosotros que crecimos en la América del Sur de las décadas de 1950, ‘60 y ‘70 conocemos muy bien cuán frágil es la democracia. La máxima manifestación externa de la muerte de una democracia es ese momento culminante cuando los tanques salen de las bases militares y ruedan por la calle, los líderes electos son exiliados o encarcelados, se suspenden las garantías constitucionales y se instala la represión a la ciudadanía como norma del poder político.

Pero ésta rara vez es una primera señal sorpresiva del colapso de la libertad y la democracia. Muy a menudo las instituciones democráticas están en un estado tan debilitado que una toma de poder dictatorial es casi una conclusión inevitable. Otras veces estas instituciones han sido tan infiltradas por elementos populistas y/o elementos autocráticos de cualquier otro tipo que un golpe por sí se vuelve completamente innecesario y redundante. En estos casos, la democracia simplemente gime y muere, estrangulada por una elite política o por un dictador, sin que nadie monte defensa vigorosa alguna hasta que es demasiado tarde. Y muchas veces, aquellos que han sido criados creyendo pasivamente que la democracia constitucional es una “institución garantizada y permanente” se quedan de brazos cruzados, casi intencionalmente, viendo cómo expira, y, aparentemente, sin comprender lo que están presenciando.

El año pasado, en numerosos lugares del mundo, la democracia se encontraba en crisis. Y parecía como si muchos autócratas estuvieran aprovechando la oportunidad de atacar mientras las condiciones fueran favorables y Estados Unidos, alguna vez la luz que guiara los principios democráticos, entró en su propio modo de deterioro democrático.

Quizás fuese elegido libremente el difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero como muchos otros autócratas populistas anteriores en el mundo, utilizó su amplia popularidad —junto con la distribución de la riqueza que su país había derivado del petróleo— como un medio para expandir su poder personal. Una vez instalado como autócrata populista, pudo perseguir libremente a sus opositores políticos, sesgar los tribunales a su favor, silenciar o intimidar a los medios de comunicación independientes y, finalmente, eliminar el límite en la cantidad de veces que un presidente podía acceder al poder. Este fue un patrón emulado por varios otros líderes sudamericanos, quizás más notablemente por la ex presidenta Cristina Kirchner en Argentina. Pero allí, la democracia constitucional prevaleció y fue, finalmente, remplazada en el cargo en una transición democrática relativamente sin sobresaltos.

En Venezuela, sin embargo, el modelo autoritario populista estaba mucho más atrincherado. Pero el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, no posee el carisma de Chávez y cuando los precios internacionales del petróleo se desplomaron, ya no tenía los medios para comprar la lealtad popular. El año pasado se ha visto una profundización de la crisis venezolana a tal punto que el gobierno supuestamente “socialista” de Maduro ha recurrido a las tácticas de mano de hierro generalmente asociadas con las dictaduras militares de extrema derecha, incluso hasta el punto de disolver la ya en gran medida subyugada rama legislativa y de desatar una represión extremadamente dura contra la disidencia popular.

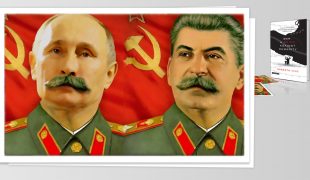

La democracia también se ve menoscabada —si bien bajo distintas circunstancias y en diferentes grados— en zonas muy separadas entre sí en el mundo: desde Hungría hasta Polonia, desde Rusia hasta Turquía, desde Filipinas hasta Sri Lanka, y desde Camerún hasta Zimbabue (en este último caso, donde se celebrarán elecciones pero donde, como en Rusia, los que se han hecho cargo no tienen intención alguna de perder). Y hablando de Rusia, para cualquiera que tuviera dudas sobre las pretensiones autocráticos del hombre fuerte perenne Vladimir Putin, en vísperas de nuevas elecciones —que, sin duda, ganará— la candidatura de su único rival serio, el activista anticorrupción Alexei Navalny, ha sido vedada. La prohibición se basa en cargos inventados con la intención de mostrarlo como delincuente convicto.

Una vez que terminen las elecciones, Putin iniciará otro mandato al frente del gobierno ruso que se extenderá hasta el 2024. Esto lo convertirá en el líder ruso más políticamente longevo desde la era del dictador totalitario Joseph Stalin.

En la mayoría de los casos, estos regímenes autocráticos mantienen una apariencia de constitucionalidad, una parodia de gobierno democrático, incluso cuando sus constituciones son modificadas o completamente reescritas para acomodar a sus líderes actuales. Y el pueblo sigue votando (aunque a qué efecto es un asunto, en general, menos que transparente). Pero en todos esos casos, los principios de la vida democrática, desde los derechos y las libertades individuales hasta la libertad de expresión y la seguridad judicial, resultan las primeras víctimas del autoritarismo prevalente.

En el 2017, los Estados Unidos de América, otrora metro con el cual se medía la vida democrática en todo el planeta, proporcionaron al mundo un ejemplo a seguir menos que estelar. El presidente, que asumió el cargo en EEUU en el primer mes del año pasado, logró atraer los votos de sólo el 26 por ciento de los votantes habilitados. Esto le dio el 46 por ciento de los votos emitidos para los dos candidatos principales. Su oponente, la ex senadora y ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, ganó el 48 por ciento de los votos emitidos para los dos principales candidatos y, en la votación popular, lo superó al actual presidente en casi 2,9 millones de votos. Sin embargo, en un controvertido capricho de la “democracia representativa” de Estados Unidos, perdió las elecciones debido a un resultado muy debatido en el Colegio Electoral. Aunque esto ha sucedido otras cuatro veces en la historia de los Estados Unidos, los resultados de la votación popular en estos otros casos siempre han sido mucho más reñidos. En este caso, el margen por el cual ganó Hillary —más votos que el número total de habitantes en la ciudad de Chicago— fue mucho mayor que cualquier diferencia por la cual un candidato presidencial de los Estados Unidos había ganado el voto popular y aun así perdiera la elección.

Noam Chomsky, virtual decano de los pensadores liberales estadounidenses y vigilante tenaz de los principios democráticos, ha señalado en más de una ocasión que el Colegio Electoral, lejos de ser un garante de la democracia estadounidense, es, de hecho, un factor limitante. Ha opinado que el Colegio Electoral debería ser eliminado, pero agregando que es poco probable que esto ocurra porque forma parte del sistema político originariamente constituido en Estados Unidos. En una entrevista, Chomsky dijo alguna vez que, si bien los padres fundadores de los Estados Unidos querían un sistema ampliamente democrático, también deseaban asegurarse de que nunca hubiera “demasiada democracia”. Y el Colegio Electoral era una póliza de seguro contra eso.

Según Chomsky, “se suponía originariamente que el Colegio Electoral sería un cuerpo deliberativo extraído de las élites educadas y privilegiadas. No necesariamente respondería a la opinión pública, que no fue muy bien considerada por los fundadores, por decirlo suavemente.” Continúa diciendo: “‘La masa de gente…rara vez juzga o determina lo correcto,’ como dijo Alexander Hamilton durante el encuadre de la Constitución, expresando una opinión de élite común.” Chomsky agrega que “es sólo uno de los muchos factores que contribuyen al carácter regresivo del sistema político [de EEUU], que…no pasaría examen alguno bajo las normas [democráticas] europeas.”

No cabe duda de que los redactores originales de la Constitución de EEUU vieron la idea de un Colegio Electoral como un medio para proteger los “intereses nacionales” en caso de que un candidato fuera elegido por voto popular a quien consideraban inadecuado para el cargo. Pero algunos analistas han argumentado recientemente que el actual presidente es precisamente el tipo de candidato contra el cual se creó dicha herramienta para la protección de la democracia estadounidense. Y, en cambio, terminó siendo una herramienta que aseguró que él asumiera el cargo.

A pesar de esto, vale la pena preguntar qué tan independientes del sentimiento popular son los electores en el Colegio Electoral. La respuesta es una cuestión de los derechos de los estados individuales: Ciertos estados tienen reglas que obligan a sus electores a seguir la voluntad de la mayoría del pueblo estatal. Pero en otros estados, los miembros del Colegio Electoral son básicamente agentes libres quienes pueden votar por quien les parezca mejor. Y cuando lo hacen, rompiendo filas con la tendencia popular, son considerados “electores infieles”.

A continuación, algunos ejemplos: en el Estado de Washington, cuatro electores en las últimas elecciones presidenciales, de quienes originariamente se esperaba que votaran por Hillary Clinton desertaron, pero no hacia Donald Trump. Tres votaron por el ex secretario de Estado de la Administración Bush, el general Colin Powell. El otro votó por Faith Spotted Eagle, una activista política nativa americana que se opuso al oleoducto Dakota Pipeline. Un elector de Hawai, que también probablemente votaría por Hillary, votó en cambio por el senador independiente Bernie Sanders, a pesar de que Sanders ya no estaba en la campaña a la presidencia y había pedido a sus seguidores que votaran por Clinton y le negaran las elecciones a Trump. Y estos no fueron los únicos casos de electores que simplemente ignoraron las tendencias de votación popular en sus estados, y muchos de los que sí lo hicieron, finalmente emitieron sus votos para Trump.

Esto no debe tomarse como una declaración crítica contra el sistema de EEUU en su conjunto, que he admirado durante mucho tiempo. Pero sí sirve como una explicación al menos superficial de cómo alguien tan impopular con la mayoría de los estadounidenses y cuya filosofía política y social está tan aparentemente divorciada de los principios democráticos de ese sistema puede, sin embargo, encontrar un camino hacia la Casa Blanca.

En su nuevo libro titulado How Democracies Die (“Cómo mueren las democracias”), los profesores de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt hacen una pregunta acuciante: Considerando la dirección política tomada por la era Trump, ¿qué tan vulnerable es la democracia estadounidense a tal destino? En pocas palabras, los autores indican, “Los demagogos extremistas surgen de vez en cuando en todas las sociedades, incluso en las democracias sanas. Una prueba esencial de este tipo de vulnerabilidad no es si surgen tales figuras, sino si los líderes políticos, y especialmente los partidos políticos, trabajan para evitar que éstas accedan al poder. Cuando los partidos establecidos invitan interesadamente a los extremistas a sus filas, ponen en peligro la democracia.”

He aquí el problema: en las campañas preliminares para las elecciones estadunidenses del 2016, el Partido Republicano (GOP) tenía una verdadera canasta de candidatos, en gran parte mediocres, ninguno de los cuales parecía capaz de ganarle a la demócrata Hillary Clinton, y quizás tampoco al senador independiente Bernie Sanders. La combinación de la desesperación del Partido Republicano por ganar y su sorpresa ante la pequeña pero ruidosa base ultraderechista y evangélica que repentinamente se unió al empresario multimillonario Donald Trump llevó a los líderes del partido, con pocas excepciones, a aceptar la candidatura de Trump, pese a que nadie estaba muy seguro de su política, de su conservadurismo o de sus lealtades, que, al parecer, resultaron ser sólo hacia él mismo. Básicamente, el Partido Republicano se prestó como un vehículo para las ambiciones políticas de Trump y le permitió usurpar el poder del GOP en su calidad de uno de los dos principales partidos políticos del país.

Ya para mediados del año pasado, en el informe anual del Global Peace Index (Índice Global de la Paz) o GPI, publicado por el Institute for Economics and Peace, Estados Unidos había precipitado once escalones hacia abajo desde su ya embarazosamente bajo escalón en la lista hasta el puesto 114 de 163, en el ranking de los países más (y menos) pacíficos del planeta, mientras que la mayoría de sus principales aliados internacionales se ubicaron dentro de los veinte primeros puestos. Vale la pena señalar que el GPI basa sus informes anuales en datos del año anterior, por lo cual, son datos de antes de que Trump jurara como presidente. Pero aun así, el informe hizo mención especial al hecho de la gran agitación política que surgiera de la victoria electoral de Trump en el 2016, indicando que la misma fue una de las principales razones para las cuales EEUU continuó su caída libre en la escala de paz mundial.

El GPI toma en cuenta una amplia gama de criterios que contribuyen al establecimiento de una existencia (y coexistencia) pacífica. Estos incluyen, entre muchos otros, la inestabilidad política, la facilidad de acceso a las armas de puño y ligeras, la capacidad de armas nucleares y pesadas, el número de personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, la probabilidad de manifestaciones violentas, la inestabilidad política, las relaciones con los países vecinos, etc.

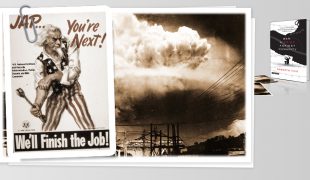

Será interesante ver dónde se clasifica a los EEUU cuando salga el próximo informe del GPI a mediados del 2018, con datos del primer año desde la inauguración de Trump. Ese informe seguramente tendrá que considerar la creciente división entre los partidarios de Trump y los que no lo apoyan y el estímulo que el presidente da a esa división; la continuación de las investigaciones especiales y del Congreso sobre una posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia en la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales del 2016; investigaciones sobre posibles cargos por obstrucción de la justicia contra Trump y miembros de su entorno; el apoyo expresado por Trump hacia políticas penales aún más severas en un país que sólo representa el 4,4 por ciento de la población mundial pero que alberga más del 20 por ciento de los presos del mundo (alrededor de 2,3 millones de personas); su enfoque hostil hacia las relaciones con su vecino del sur, México; su defensa de la posesión por parte de ciudadanos comunes de armas de guerra de uso militar; sus recomendaciones en cuanto a distribuir armas nucleares entre más países (como Japón y Corea del Sur) frente a una amenaza nuclear ahora clara en Corea del Norte; y sus amenazas abiertas de usar las armas nucleares ante cualquier provocación, así como su intensificación de las tensiones en el Medio Oriente al reconocer oficial (y gratuitamente) a Jerusalén como la capital de Israel.

Si no fuera por otra cosa, las mentiras claramente documentadas del presidente Trump y su caracterización de los medios convencionales como “noticias falsas” (definidas por observadores objetivos como prácticamente cualquier cosa que no concuerde con las posiciones del líder autocrático estadounidense), cuando él y su séquito están continuamente generando información falsa, ha servido como un ejemplo a seguir para los autócratas de todo el mundo y les proporcionó una especie de “permiso” para tratar a los medios independientes de sus países en términos similares. Esto en sí mismo es, en la medida en que la base popular del presidente repita y crea sus falsas acusaciones, un precedente peligroso para la democracia estadounidense y, como tal, para la democracia en todo el mundo.

Según Levitsky y Ziblatt, “una vez que un aspirante a autoritario llega al poder, las democracias se enfrentan a una segunda prueba crítica: ¿el líder autocrático subvertirá las instituciones democráticas o se verá limitado por ellas?” Agregan que “las constituciones deben ser defendidas por los partidos políticos y por ciudadanos organizados, pero también por normas democráticas o reglas no escritas de tolerancia y moderación. Sin normas sólidas, los controles y equilibrios constitucionales no sirven como los baluartes de la democracia que imaginamos que sean. Por el contrario, las instituciones se convierten en armas políticas, manejadas con contundencia por aquellos que las controlan contra quienes no… [L]os autócratas elegidos subvierten la democracia, metiendo su gente en los tribunales y otras agencias neutrales y convirtiéndolas en “armas”, comprando a los medios y al sector privado (o intimidándolos para hacerlos callar), y reescribiendo las reglas de la política como para perjudicar permanentemente a sus rivales. La trágica paradoja de la ruta electoral hacia el autoritarismo es que los enemigos de la democracia usan las mismas instituciones de la democracia…para matarla.”

En este sentido, los coautores de How Democracies Die creen que “…Estados Unidos falló en la primera prueba que se presentó en noviembre del 2016, al elegir un presidente sin lealtad auténtica hacia las normas democráticas.” Opinan que no fue simplemente una profunda insatisfacción de los votantes con el funcionamiento habitual de Washington que hizo posible la sorprendente victoria de Trump, sino también, y más importante aún, “el fracaso del Partido Republicano para evitar que un demagogo extremista ganara la nominación.” Esta no es la primera vez —nos recuerdan— que ha aparecido algún autoritario en el horizonte político de EEUU (como ejemplos importantes, están los casos de Huey Long, Joseph McCarthy, George Wallace). “Pero una protección importante contra los aspirantes a autoritarios no solo ha sido el firme compromiso del país con la democracia sino, más bien, nuestros partidos políticos, [como] guardianes de la democracia.”

Los profesores de Harvard señalan que “muchos observadores se consuelan con la Constitución de los EEUU, diseñada precisamente para frustrar y contener a los demagogos como Trump.” Después de todo, señalan, el sistema madisoniano de controles y equilibrios ha perdurado durante más de dos siglos, sobreviviendo a la Guerra Civil, la Gran Depresión, la Guerra Fría y Watergate. Pero, ¿será capaz de sobrevivir a la embestida del trumpismo?

En cuanto a esta consideración, indican Levitsky y Ziblatt, “Estamos menos seguros. Las democracias funcionan mejor —y sobreviven más tiempo— cuando las constituciones se ven reforzadas por normas de tolerancia mutua y reserva en el ejercicio del poder. Durante la mayor parte del siglo XX, estas normas funcionaron como una especie de guardarail en la democracia estadounidense, ayudando a evitar el tipo de luchas partidistas que destruyeron las democracias en otras partes del mundo, incluso en Europa en la década de 1930 y en Sudamérica en las décadas de 1960 y 1970. Pero actualmente, esas normas se están debilitando.”

Los autores advierten que, durante la presidencia de Barack Obama, muchos republicanos, en particular, abandonaron la moderación, remplazándola con una estrategia de ganar por cualquier medio. “Donald Trump ha acelerado este proceso —escriben— pero no lo causó. Los desafíos que enfrentamos son más profundos que un presidente, sin importar cuán preocupante pueda ser éste.”

Una cosa es cierta, pase lo que pase, para bien o para mal, en el próximo año —y de hecho durante el resto del mandato de Donald Trump— es probable que los acontecimientos tengan un efecto duradero sobre la paz y la democracia, no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el resto del mundo.