La violación como arma de guerra

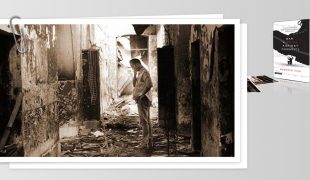

Un artículo del periodista Kevin Sieff publicado al principio del corriente mes en el diario estadounidense The Washington Postque trata de las víctimas de los llamados “campos de violación” del grupo terrorista Boko Haram en el norte de Nigeria trae a luz, nuevamente, un tema demasiadas veces ocultado tanto por los medios internacionales como por la sociedad en general. En su nota, Sieff describe cómo, después de una serie de victorias por parte de las tropas nacionales de Nigeria que forzaron a los islamistas radicales del Boko Haram a retirarse de territorios que habían usurpado como parte de su califato, muchas mujeres y niñas han sido liberadas de sus captores violadores, sólo para volver a sus lugares de origen y encontrarse en medio de una especie de extensión de la pesadilla en que siguen siendo presas del estigma, el ostracismo y la sospecha.

Cuando los militares nigerianos liberaron las zonas donde estas mujeres y niñas se encontraban padeciendo tal barbarie, ellas fueron dejadas en libertad y enviadas de vuelta “a casa”. Pero, típicamente, sus casas ya no existían, dada la práctica devastadora de Boko Haram por la cual se demolieron y quemaron aldeas y pueblos enteros. Así es cómo muchas de estas mujeres y niñas han sido depositadas en campos para desplazados, frecuentemente con los niños que han parido en el cautiverio, donde viven bajo guardia armada y donde son tildadas de “esposas del Boko Haram”. Teniendo en cuenta el adoctrinamiento que han padecido en manos de sus secuestradores, son consideradas, muchas veces, sospechosas, y se encuentran aisladas de las sociedades de las cuales, alguna vez, han formado parte. Las mujeres de las cuales escribe fueron víctimas de una política sistemática del califato mediante la cual busca desarticular las sociedades que invade a través del secuestro en masa de mujeres y niñas en las mismas, obligándolas a “casarse” —entregarse, en realidad, a la esclavitud sexual— con los combatientes del Boko Haram. Algunas de las chicas así explotadas llegaban apenas a los ocho años y muchas más eran adolescentes. En general, vivían en chozas apenas lo suficientemente grandes para acostarse adentro y su principal tarea era la de esperar que llegaran sus captores que venían del patrullaje y ser violadas repetidas veces tanto por sus “maridos” como por otros combatientes islamistas con los cuales eran compartidas. Con frecuencia, las que se resistían a tales vejámenes eran fusiladas.

Sieff destaca que, “hace solamente dos años, cuando el secuestro de 276 niñas de un colegio dio origen a una campaña llamada Devuelvan Nuestras Chicas”, pocos podrían haber imaginado un resultado como el presente. Mientras siguen desaparecidas gran número de esas niñas colegialas de Chibok, muchos asumían que otras secuestradas recibirían una cálida bienvenida al volver a casa. En lugar de eso, padecen el ostracismo.”

Llevó largo tiempo hasta que el mundo se diera cuenta de que tales atrocidades formaban parte de normas y procedimientos empleados en forma sistemática por Boko Haram. Me parece un hecho sumamente triste que la violación y la violencia sexual se hayan tornado tan comunes en las guerras del final del siglo XX y principio del siglo XXI que resulte probable que nadie prestaba gran atención a la frecuencia y escala de estos hechos en torno al Boko Haram hasta que la campaña Devuelvan Nuestras Chicas generó cierta curiosidad al respecto. De hecho, no fue hasta el año pasado que el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon se refirió a las violaciones de guerra perpetradas por Boko Haram como una calculada e intencional “táctica de guerra”. El autor de la nota dice que, aunque, públicamente, Boko Haram rechaza las tendencias cristianas del gobierno de Nigeria y la marginalización de los musulmanes que forman casi la mitad de la población del país, cuando se trata de sus cautivos, la campaña del grupo terrorista parece impulsada muchísimo más por el sexo y la violencia sin límite que por ideología religiosa o política alguna.

Los campamentos a los cuales las víctimas de los secuestros y violaciones perpetradas por Boko Haram fueron “liberadas” yacen bajo guardia militar las 24 horas del día, y las mujeres “residentes” son llevadas al voleo al comando militar para ser interrogadas. Sieff ofrece testimonios de distintas fuentes que demuestran que las víctimas ahora son vistas como sospechosas más que como mártires de una guerra ideológica y étnica. Tan profundas son tales sospechas que Sieff pudo incluir citas estigmatizando a las víctimas y que provienen de fuentes sorprendentes. Como por ejemplo, los dichos de Ann Darman, representante del Centro para la Igualdad de Género, la Paz y el Desarrollo, un grupo nigeriano de asistencia que trabaja con la ONU, quien dijo: “La sencilla verdad es que ellas (las víctimas secuestradas y violadas por Boko Haram) constituyen una seria amenaza para el público en general.”

Quizás el intento más temprano de hacer esto fue cuando se crearon las disposiciones del así llamado Código Lieber de 1863. El mismo fue una especie de orden general firmada por el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln. Fue escrito para su gobierno por el filósofo político y experto legal germano-americano Franz Lieber. Considerada como la primera codificación de normativas y usos y costumbres internacionales para las guerras, el Código Lieber fue sumamente claro no sólo en cuanto a cómo se debía tratar a los prisioneros de guerra, sino también, y más importante aún, respecto de la responsabilidad de los líderes militares a la hora de proteger a los civiles mientras conducían la guerra. Fue, además, claro como el agua en cuanto a la violencia sexual en la guerra, afirmando que “toda violación (está) prohibida bajo pena de muerte.” Como tal, contenía la primera prohibición —y una sin vueltas, dicho sea de paso— de la violación a ser incluida en las normas consuetudinarias del derecho humanitario. La violencia sexual ha jugado un papel en la conquista desde que la guerra se inventó. No fue hasta la época de los hidalgos en la última parte de la Edad Media que se comenzó a considerar la violación de las esposas e hijas de los rivales conquistados como una falta de caballerosidad. En tiempos más modernos, se ha avanzado, al menos, hacia una normativa penal a nivel internacional en torno a la violencia sexual durante los conflictos.

Décadas después, las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 trataron el tema de nuevo, aseverando, explícitamente, que “los derechos de honor y familia (y) las vidas de las personas…deben ser respetadas” por las fuerzas que ocupan las tierras conquistadas. Asimismo, evidencias reiteradas de actos de violencia sexual por parte del Imperio Alemán y sus aliados llevaron a que la Comisión de Responsabilidades que fue instaurada después de la Primera Guerra Mundial incluyera la violación y la prostitución forzada dentro de su lista de delitos contra las leyes y reglas de guerra establecidas, si bien todo intento de procesar a alguien bajo estos cargos terminó fracasando.

Si la Primera Guerra Mundial falló en el intento de establecer la violación como crimen de guerra punible, pese a haberla tipificado en la lista de delitos atribuidos a los alemanes, la Segunda Guerra Mundial no hizo más que subrayar dicha tendencia. Hubo pruebas contundentes respecto de crímenes sexuales a gran escala en el Teatro de Guerra Europeo. Sin embargo —tal vez, en parte, porque los otros delitos de guerra mayores cometidos por los nazis fueron de un nivel tan espantoso— no hubo consenso para incluir la violación u otros vejámenes sexuales en los cargos (a pesar de amplios testimonios describiendo los mismos) durante los Juicios de Núremberg, al final de esa conflagración global. Además, podría haber sido visto como una hipocresía levantar cargos contra los alemanes por tales delitos, cuando uno de los victoriosos Aliados estableció una notoria reputación por la comisión de abusos sexuales en las zonas de Alemania que conquistó. Se cree que las tropas del Ejército Rojo, perteneciente éste a la Unión Soviética (Rusia), bajo el lema “desde los ocho hasta los ochenta” violaron, al menos, a 100.000 mujeres alemanas solamente en la ciudad de Berlín, y algunos historiadores afirman que violaron a más de dos millones de mujeres en toda Alemania en el curso de la guerra. Un escritor ruso que sirvió de oficial del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial escribiría en su diario que los soldados rusos, individualmente, se mostraban renuentes a encontrarse a solas con una mujer alemana, pero no tenían problema en juntarse “nueve, diez o doce” a la vez para violarlas en patota.

Curiosamente —o, quizás, no es de extrañarse considerando el bien documentado prejuicio racial contra los japoneses que repercutió en las maneras desiguales en que se trataron a los responsables de ese país comparado con el trato que recibieron los alemanes— la violación, sí, fue incluida en los cargos bajo los cuales los líderes militares nipones fueron juzgados en los Tribunales de Tokio establecidos en la posguerra. En un caso particularmente notorio, oficiales japoneses fueron procesados por “no lograr prevenir la violación” en la causa que trataba “La Violaciones de Nanking”, una ciudad en la China donde, solamente durante las primeras semanas de la ocupación japonesa, 22.000 mujeres y niñas fueron violadas.

No obstante, ha sido solamente en las últimas dos décadas que el derecho penal y humanitario ha intentado determinar una nueva comprensión de los ataques sexuales sistemáticos, enfatizando la negación de la noción largamente respaldada y ampliamente misógina de que, si bien la violación podría constituir una horrorosa ofensa a la dignidad humana, seguía siendo, lamentable e irrefutablemente, una consecuencia inevitable de la guerra. Quizás la institución que más ha hecho para rechazar tales cuasi justificaciones y para asignar la gravedad apropiada a este nefasto crimen de guerra es la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Ya dentro del Estatuto de Roma, que da origen a la CPI, se define la violación como crimen de lesa humanidad. De hecho, el estatuto va más allá de una mención al pasar de la violación y tipifica como de lesa humanidad los delitos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización obligada, además de “cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”, toda vez que se practiquen de manera amplia y sistemática.

Se estableció jurisprudencia al respecto en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, institución instaurada en La Haya en 1993, acorde con un mandato otorgado por las Naciones Unidas en 1991, para investigar y llevar a juicio crímenes de lesa humanidad cometidos durante las Guerras Yugoslavas. El TPIY —que sigue en actividad actualmente— sentó precedente al investigar la amplia y sistemática práctica de violar en pandilla a mujeres musulmanas (se estiman entre 20.000 y 50.000 violaciones de este tipo en todo el territorio) por parte de soldados, policías y grupos paramilitares bosnios después de la conquista de la ciudad de Foca en 1992. Los subsiguientes cargos contra los procesados aplicaban la letra y espíritu de las Convenciones de Ginebra y de las Leyes y Costumbres de Guerra. Los rubros cubiertos en las acusaciones trataban las figuras penales de tortura y esclavitud y la sentencia que la corte expidió definió específicamente a la violación y la esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad, desafiando directamente así la aceptación demasiado amplia y frecuente de los ataques sexuales y afines como parte intrínseca de la guerra.

No obstante, con la proliferación de movimientos anárquicos y bárbaros como Boko Haram, Estado Islámico y otras organizaciones terroristas nihilistas, la violación y la tortura y esclavitud sexuales están formando parte, cada vez más, de los conflictos armados, así como forman parte preponderante de los conflictos estrictamente étnicos. En todos los casos y en todas sus manifestaciones, la violación está siendo utilizada como un sistemático arma de guerra, como “premio” incentivado para los combatientes que toman nuevo territorios, o como herramienta de “limpieza étnica” con la cual, como en casos como los de África mencionados anteriormente, las mujeres cristianas, por ejemplo, son secuestradas en campos de violación hasta quedarse preñadas por los fanáticos islamistas, con la idea de que, así, se poblará el califato de niños de “sangre musulmana” al mismo tiempo que tal acto sirva para deshonrar, humillar y aterrorizar a las comunidades en las cuales prevalezcan otros sistemas de creencia.Vendrían más especificaciones jurídicas. En el derecho internacional, por ejemplo, la violación sexual se considera hoy como crimen contra la integridad física y mental de la víctima. Esto ha constituido un gran avance sobre protocolos agregados a las Convenciones de Ginebra en 1977 que sólo admitían que la violación de mujeres y niñas en las guerras era un delito contra el honor y dignidad de las víctimas y contra los derechos propietarios de los hombres vinculados a ellas. Precedentes establecidas en causas vinculadas con ataques sexuales perpetrados en Ruanda, Perú y Turquía también han llevado a la definición de la violación como crimen de guerra, como acto de tortura y como acto de genocidio. Durante el curso de las investigaciones del TPIY se especificó aún más la definición de los ataques sexuales, describiendo como violación cualquier acto de penetración oral, mientras que la CPI ha sido más específico aún al tipificar que aún la más mínima penetración de cualquier parte del cuerpo de la víctima con un órgano sexual, o la de cualquier abertura anal o genital de la víctima con objeto o parte corporal alguna, tales como dedos o manos, podría constituir un acto de violación. Asimismo, en el 2003, la Corte Europeo de Derechos Humanos aclaró que no era necesario el uso de la fuerza física en los actos sexuales como para establecer la presencia del delito de violación. La corte aseveró la violación existía toda vez que el victimario utilizara la coerción o aprovechaba un ambiente coercivo para llevar acabo el acto sexual.

A la ONU le llevó hasta el año 2008 para promulgar una resolución que describe a la violación sexual como “una táctica de guerra”, y, por lo tanto, como “una amenaza a la seguridad internacional”. Pero se hace claro el problema de ir desde las palabras hasta las acciones cuando se consideran las investigaciones actuales para esclarecer múltiples y reiterados informes sobre violaciones y ataques sexuales llevados a cabo por tropas de paz bajo el mando de la ONU y por miembros del plantel de la organización en zonas de combate. Parece obvio que la violación no forma parte de táctica sistemática alguna empleada en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, pero existen observadores calificados quienes insisten que la falta de un pleno estado de derecho en las zonas de guerra tiende a generar situaciones en las cuales las así llamadas “tropas de paz” ejercen gran poder sobre las poblaciones civiles indefensas y, dependiendo de su grado de entrenamiento en sus propios países, su disciplina como soldados, su capacitación cultural en cuanto la igualdad de los géneros, y cuán bien comandados se encuentran dentro de su servicio a la ONU, estas tropas podrían tenderse tanto como cualquier otro grupo de tareas militar a utilizar su enorme poder para extorsionar la gratificación sexual de las personas que deberían estar cuidando.

En conclusión, pese a esfuerzos recientes para catalogar la agresión sexual en las guerras como un grave crimen de lesa humanidad, los que efectivamente quedan procesados y condenados por tales crímenes son, en realidad, muy pocos. No importa, desafortunadamente, cuantos avances se logran en la especificación legal de la violación o en la jurisprudencia afín en el derecho internacional. El hecho es que, en un mundo donde las grandes potencias consideran como mero “daño colateral” la matanza de miles de civiles como consecuencia de sus propios actos de guerra, dentro de las culturas guerreras la violación sistemática sigue siendo relegado al olvido como una especie “delito menor”. La única manera de enfrentarse al tema y al hecho de la violación como arma de guerra es lograr que el mundo se integre dentro de un marco muchísimo más amplio de paz, donde se define a toda guerra de agresión y el sinfín de atrocidades que la acompaña como crimen de lesa humanidad y encontrar la manera más efectiva de apresar y procesar penalmente bajo el derecho internacional a todos los responsables de la misma, desde los líderes más encumbrados hacia abajo.