Siria: un país dividido, un pueblo abandonado

En medio de gestiones internacionales para llevar a las partes en pugna en Siria a la mesa de negociaciones en Ginebra, las tropas del presidente Bashar al-Assad, y una suerte de coalición—unos mil grupos armados unidos sólo por el objetivo general de deponer al autocrático presidente y a su gobierno—han protagonizado en las últimas semanas algunas de las batallas más encarnecidas de toda la guerra civil que ha bañado en sangre a ese país árabe durante los últimos tres años. Lejos de acordar una tregua en las semanas antes de un primer intento de negociaciones en el marco de Ginebra 2, ambos bandos en esa guerra fratricida buscaron lograr una posición de fuerza militar desde la cual sentar las bases para la conferencia que se lleva a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la presencia de gran parte de la comunidad diplomática internacional.

Ginebra 2 es la continuación de un primer acercamiento internacional a la guerra civil en Siria llevado a cabo en Junio de 2012. Conocido hoy como Ginebra 1, y en ese entonces como el “Syria Action Group” (grupo de acción por Siria), organizado por el enviado especial a Siria y ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, reunió a la secretaria de estado de EE.UU. Hillary Clinton, al canciller ruso Sergei Lavrov, al canciller británico William Hague, al canciller chino Wang Yi y Kofi Annan. La propuesta para la paz en Siria que ofreció Annan para Ginebra 1 se centraba en “un cuerpo gubernamental de transición con plenos poderes ejecutivos”, concepto aceptado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, la señora Clinton agregó una sugerencia que probó ser contenciosa: que el actual presidente Bashar al-Assad debía renunciar para dejar libre a ese cuerpo transicional a gobernar al país, posición rechazada de plano por Rusia (principal aliado del régimen de Assad). Y ese punto sigue siendo una de las principales cuestiones en pugna en Ginebra 2, tanto entre Moscú y Washington, como entre el gobierno de Assad y los rebeldes.

Las conclusiones de Ginebra 1, sintetizadas en un protocolo oficial, formarían la base para el comienzo de negociaciones entre las partes en Ginebra 2, donde, en su primera fase, participaron, además, representantes de otras 40 naciones, que también aceptaron dicho protocolo. En breve, el protocolo dice que cualquier transición en Siria debe encerrar: una perspectiva para el futuro compartido por todos los Sirios; pasos concretos hacia la realización de dicha perspectiva; implementación de la misma en un clima de paz y tranquilidad, y sin más derramamiento de sangre; el establecimiento de un cuerpo gubernamental de transición con poderes plenos y que conste de representantes del gobierno y de la oposición, sobre la base de consentimiento mutuo; participación de todos los segmentos de la sociedad siria en el proceso de diálogo; una revisión del sistema político y jurídico; elecciones libres y justas, y representación para las mujeres en todos los aspectos de dicha transición.

Aun cuando todas las partes participantes en Ginebra 2 aceptaron este protocolo como base, sin embargo, persiste el impasse entre los beligerantes respecto de la continuación de Assad en el poder.

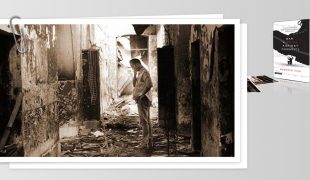

Vale la pena recordar que esta particular entrega de “la primavera árabe” que se está protagonizando en Siria no comenzó como la confrontación bélica de gran escala en la cual se ha convertido. Todo empezó en febrero de 2011 con protestas pacíficas en contra del gobierno de Assad, después de que fueran detenidos más de una docena de chicos escolares por pintar grafitis contra el régimen en los muros de un colegio en la ciudad siria de Dara. Durante una de las protestas, las fuerzas de seguridad de Assad abrieron fuego con balas de plomo sobre los manifestantes, matando a cuatro personas. Hoy, los rebeldes consideran a esos cuatro como los primeros mártires en la cruenta lucha por deponer al régimen que ha cobrado, hasta ahora, un total estimado de 130.000 vidas, entre combatientes de ambos bandos y civiles inocentes atrapados entre fuegos cruzados. Unos 2,4 millones de sirios (la mitad niños) están viviendo como refugiados en países limítrofes —siendo el caso más notorio el de Líbano, donde, actualmente, uno en cada cuatro habitantes es refugiado sirio— y otros 6,5 millones viven desplazados de sus hogares, aunque todavía dentro de su propio país. Si la guerra continúa con su actual intensidad, estas cifras amenazan con seguir creciendo a pasos agigantados.

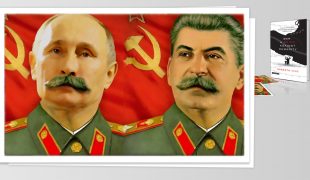

Queda evidente que, aun cuando algunos siguen hablando de “la crisis siria” o de “la situación en Siria”, se trata, en realidad, de una guerra civil a gran escala, en la cual ambas partes se encuentran determinadas a imponer su meta: Assad a mantener el poder autocrático que heredó de su padre, Hafez al-Assad —a través del cual la familia ha gobernado el país durante más de 40 años— y los rebeldes a arrancarle el poder de las manos, sin tener idea a ciencia cierta hasta el momento, con qué reemplazarán al régimen si llegaran a lograr su objetivo. Mientras tanto, en una especie de déjà vu del juego de ajedrez que disputaran Rusia y Estados Unidos en la región durante la época de la Guerra Fría, estas dos potencias han escogido lados ostensiblemente opuestos en el enfrentamiento, a pesar de dar la apariencia de “pacificadores” que impulsan a Assad y a los rebeldes a negociar para lograr la paz.

A nivel de las mayores potencias del mundo, en Siria no hay superhéroes. Aun cuando EE.UU. ha sido crítico del gran apoyo material brindado por Rusia al autocrático gobierno de los Assad y cuando ha hablado a favor del establecimiento de una democracia en esa nación, fue a través de un golpe de estado con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana que la primera experiencia civil en Siria resultara truncada en 1949, sólo tres años después de que ese país naciera como república.

En honor a la verdad, Washington se ha mantenido más al margen en el actual conflicto que Moscú. Los rusos han estado armando abiertamente a su aliado, el régimen de Assad, mientras que la administración de Obama ha resistido la tentación de proveer armas a los rebeldes (no sin recibir fuertes críticas de parte del partido opositor norteamericano por enviar ayuda no militar cuando Rusia lo está equipando a Assad con todo lo que éste pide para intentar ganar la guerra).

Pero si uno lee entre líneas, pareciera que aunque Washington haya sugerido abiertamente que Assad deba renunciar, al mismo tiempo teme poner abundantes armas en manos de una oposición siria que incluye a grupos que mantienen estrechos vínculos con Al Qaeda, el archienemigo de EE.UU. en su guerra contra el terrorismo islámico. Obama no querría ver bajo su mandato una repetición de situaciones como las que su país ha vivido en lugares como Afganistán, donde Norteamérica armó y entrenó a los combatientes irregulares que hacían la guerra contra los invasores rusos en la década de 1980, sólo para tener que enfrentarse con esos mismos grupos durante su propia ocupación de dicho país desde 2001 hasta la actualidad. Su moderación en Siria, entonces, sería menos altruista de lo que podría parecer a primera vista.

Esto fue evidente cuando, ya en vísperas de Ginebra 2, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, mantuvo reuniones con representantes del estado de Irán y, convencido de su voluntad para contribuir positivamente a las reuniones, decidió extender una invitación para que Teherán enviara una delegación formal a Suiza para el evento. Ni bien llegó a Washington la noticia de la invitación, el gobierno de EE.UU. expresó su indignación y requirió que la ONU la retirara. Cuando el secretario general se mostró reticente a hacerlo, hubo, según fuentes noticiosas, presiones de parte de Washington, indicando que, si Irán participaba, EE.UU. podría retirarse de Ginebra 2, maniobra que, en efecto, hundiría el apoyo de Occidente (y probablemente de los rebeldes sirios) a la conferencia. A Ban Ki-Moon, entonces, no le quedó otra alternativa que retirar la invitación a Teherán, lo cual fue altamente criticado, particularmente por Rusia que pretendía que la ONU ignorara las amenazas de Washington—que, de haberlo hecho, hubiera fortalecido exponencialmente la posición de Moscú y de su aliado, el régimen de Assad, o forzado a la ONU a abandonar por completo la concreción de la conferencia.

La idea de Ban Ki-Moon de incluir a Irán—que es la única nación vinculada al tema sirio que no ha formalizado su apoyo a los principios de Ginebra 1, y que es, además un aliada directa y material de al-Assad en su guerra contra los rebeldes apoyados por Occidente—podría haber parecido, por lo menos, imprudente, si no fuera que solamente días antes, el secretario de estado de EE.UU. John Kerry, como parte de una mejora en las relaciones con Irán después de la concreción de un acuerdo nuclear pacífico con varios países occidentales, hablara del papel relevante de Teherán en el conflicto sirio e indicara que, desde una posición lateral, Irán podría jugar un rol importante en el restablecimiento de la paz regional. Kerry había alentado a los líderes iraníes a abogar por la paz desde un lugar secundario y a usar su influencia para convencer al régimen de Assad a negociar una transición en Siria. EE.UU. le pidió a Irán, además, que aceptara formalmente los protocolos de Ginebra 1 y que se comprometiera a retirar su personal militar de Siria. Si lo hacía, Washington indicaba, habría una posibilidad de su participación directa en Ginebra 2. Pero Teherán rechazó públicamente tales presiones.

El enojo de Washington con la ONU por la invitación a Irán, entonces, no fue por la invitación en sí, sino porque le permitiría a Irán pasar por alto los condicionamientos de EE.UU. Mientras tanto, el primer ministro ruso, Dimitry Medvedev, dijo que la “desinvitación” de Irán por pedido de Washington era “inaceptable” y, en una entrevista con el canal de noticias CNN de EE.UU. indicó que cualquier solución para la guerra civil en Siria sería “imposible sin la participación de Irán.”

Por otra parte, la tendencia de Washington hacia un apoyo moral más que material a los rebeldes sirios ha ido haciéndose más evidente en semanas recientes, a medida que la moderada Coalición Nacional Siria que tanto EE.UU. como Gran Bretaña venían impulsando como vocera y líder de las fuerzas en lucha contra Assad, ha ido perdiendo pie en esa posición de liderazgo ante el claro surgimiento de grupos jihadistas fuertemente alineados con el islamismo radical. En algunos casos, en zonas donde los jihadistas han tomado el control, Washington habría retenido hasta su ayuda no militar y humanitaria, temiendo que, al brindarla, podría estar asistiendo a los mismos a convertirse en líderes indiscutibles de la oposición en Siria, y por lo tanto, en voceros del bando opositor en las negociaciones con el gobierno de Assad —o peor aún, que sabotearían cualquier intento de buscar solución alguna que no fuera la jihad (lucha santa).

Resulta interesante recordar que cuando el padre de Bashar Al Assad tomó el poder en Siria en la década de 1970, hizo mucho por desradicalizar al Partido Ba’ath. Provocó cierta apertura en los mercados y hacia la propiedad privada, en un país previamente cerrado y estatizado. Pese a su esfuerzo, basado en una semiliberalización económica, por forjar nuevas relaciones con los países occidentales—que habían sido considerados reaccionarios por el régimen anterior, que llegara al poder mediante un golpe de estado en la década de 1960, y que fuera diametralmente opuesto a los arquitectos de la línea pro norteamericana que había tomado el poder en el golpe de 1949—Hafez al-Assad no fomentó una similar apertura democrática. Al contrario, impuso la consolidación de todo el poder político del país en un solo partido y con su familia en las posiciones clave.

Además, como Hafez al-Assad pretendía ser el principal defensor de los intereses pan árabes, y como tal, rechazaba la posición francamente pro israelí de sucesivas administraciones en Washington, durante los años de la Guerra Fría, decidió alinear su país fuertemente con la Unión Soviética a cambio de una actitud crítica de Moscú hacia Israel. Tal actitud respecto de Israel y su posición político-militar en la región ha sido clave en las relaciones de Rusia no sólo con Siria, sino también con otros países árabes en la región, particularmente antes de los eventos de “la primavera árabe”, que ha tendido a mejorar la posición de Estados Unidos en la región, o, al menos, para alienar a ciertos países hacia la influencia de ambas potencias en lugar de alinearse con una u otra.

En el caso de Siria, Rusia ha tomado una posición contundente, prometiendo, por ejemplo, utilizar su poder de veto en el Consejo de Seguridad para evitar sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad como resultado de la cruel represión de los opositores a su régimen. Y no es de extrañarse, ya que, gracias a su estrecha relación con los Assad, Moscú ha convertido a Siria en una pieza estratégica en la zona. Rusia mantiene, por ejemplo, una importante base naval en la ciudad portuaria de Tartus, y en años recientes los rusos se han acercado a Bashar al-Assad para estudiar la posibilidad de expandir su presencia naval en ese país. Considerando un nuevo deterioro en las relaciones entre Rusia y EE.UU. habría planes para utilizar Tartus como una base para parte de la flota misilística rusa y existen informes que indican que, en el último lustro, los rusos han dragado el puerto para permitir el acceso de barcos navales de gran porte.

De la deuda que Siria mantenía con Rusia desde la época soviética (unos US$ 13 mil millones), Moscú le ha perdonado más de tres cuartos, convirtiéndose, además, en el proveedor más importante de armas al país árabe, séptimo en el ranking de clientes para la industria rusa de armamentos. El actual gobierno ruso justifica estas ventas aparentemente desproporcionadas, afirmando que busca mejorar la seguridad en zonas dentro de la esfera de influencia de su país. Además de contratos armamentistas vigentes de más de US$ 4 mil millones con Siria, las inversiones directas rusas en el país árabe se estiman en más de US$ 20 mil millones, gran parte de ellas en las industrias del petróleo y del gas natural.

Lo que queda claro de todo lo dicho anteriormente es que “la situación en Siria” es, sí, una guerra civil a gran escala, pero es también algo más que eso: un foco geopolítico que involucra no sólo a la región, sino también al mundo. Por todas las ostensibles “buenas intenciones” respecto de encontrar una “solución pacífica” en Siria, aun el somero análisis presentado en estas pocas líneas demuestra con demasiada claridad que ese país árabe constituye un peón (en términos de ajedrez), o una pieza clave (en términos de estrategia militar) en un juego mucho más grande que el tablero donde se disputa el conflicto entre al-Assad y gran parte de su oprimido pueblo.

Menos claro, quizás, a primera vista, pero no menos verídico es el hecho de la relevancia estratégica de Siria tanto para Moscú como para Washington. En su propio juego de ajedrez, que data del final de la Segunda Guerra Mundial, que siguió a través de la Guerra Fría, que se tomó un pequeño intervalo después de la caída del Muro de Berlín pero que, aparentemente se viene retomando en la actualidad, Rusia y EE.UU. están diametralmente enfrentados en este asunto, y a ninguna de estas dos potencias mundiales le conviene paz alguna que no sea la que sirve a sus propios intereses. La realidad, en breve, es que si Rusia pierde al régimen Assad, es probable que pierda su gran fuerza militar en la zona. Y si los rebeldes moderados de la Coalición Nacional reemplazaran al régimen de Assad, EE.UU. y sus aliados occidentales estarían en una posición inmejorable como para minar las defensas del oso ruso en una región estratégicamente relevante, en caso de que, en el futuro, recrudecieran las rivalidades entre Este y Oeste.

De cualquier forma, ninguna de las grandes potencias parece estar lista para dejar de lado sus propios intereses como para concentrarse en la cuestión que más importa: encontrar una solución para imponer un cese de fuego en Siria e instar a los sirios a resolver los problemas que los llevara a la tragedia de la lucha armada, en la cual la intromisión y complicidad de las grandes potencias resulta innegable. Salta a la vista en el caso de Siria, entonces, no sólo un retorno a actitudes más bien latentes desde la era de la Guerra Fría, sino también las debilidades estructurales y prácticas de la ONU como guardiana de la paz. No se trata de debilidades por omisión, sino impuestas intencionalmente sobre esa institución multilateral por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y, particularmente, los dos grandes rivales de la Guerra Fría: EE.UU. y Rusia.

Clave dentro de estas limitaciones impuestas es el veto absoluto del cual gozan los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, utilizable individualmente por cada uno de ellos para bloquear cualquier resolución votada por las demás naciones del mundo. Un ejemplo de cómo afecta tal poder hegemónico a las decisiones de la ONU fue patente en el caso de Siria, primero cuando Rusia amenazó con vetar toda resolución que sancionara al régimen de Assad por sus violaciones a los derechos humanos, antes de que la guerra llegara a sus últimos picos de violencia, y en segundo lugar, cuando EE.UU. logró que el secretario general de la organización multilateral retirara su invitación a Irán para participar en el proceso de paz.

Más que nunca, es evidente que los poderosos miembros del Consejo de Seguridad utilizan su enorme poder para mejorar sus propias posiciones geopolíticas —muchas veces mediante la intensificación de conflictos regionales— en lugar de hacerlo para fomentar la paz y seguridad mundiales. Parece obvio, entonces, la necesidad de cambiar la estructura política de la ONU, por medio de una propuesta como la que ya existe para incrementar a diez los miembros permanentes del Consejo, para requerir que se vote el veto entre todos estos de cualquier resolución en disputa, y para que incluya a poderes emergentes como Brasil que representa a regiones donde reina la paz entre naciones hermanas a pesar de cualquier diferencia entre ellas.

En el medio se encuentra el pueblo sirio, atrapado entre fuegos cruzados, exiliado a países limítrofes y desplazado en su propio país de a millones, y brutalmente inmolado de a decenas de miles. Es un pueblo víctima no sólo de rivalidades y despotismo internos sino también de los juegos políticos y mezquindades de las grandes potencias del mundo, un pueblo que, gane quien gane la pulseada, ha sido abandonado por la comunidad diplomática internacional.